ものさしと定規、なんとなく使っているけど、実は違いがあるってご存じですか?

小学校で使っていたあの道具たち、見た目は似ていても、それぞれちゃんとした役割があります。今回は「ものさしと定規の違い」について、歴史や使い方、地域ごとの呼び名までやさしく解説していきます。

ものさしと定規の違いについて

ものさしとは何か

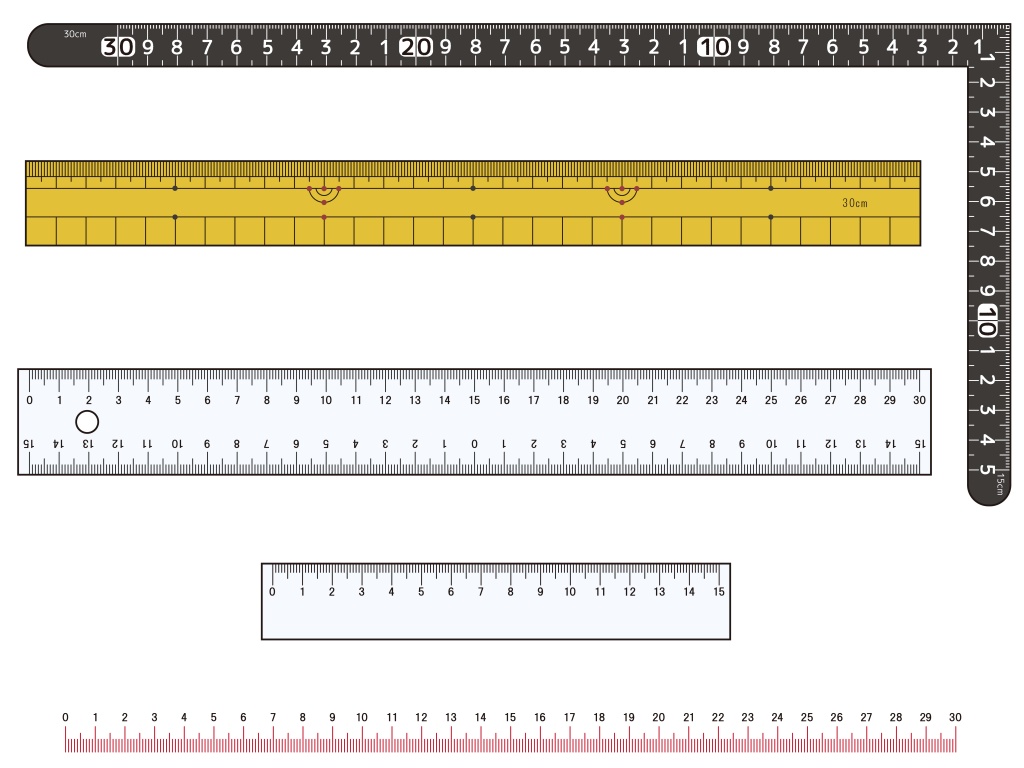

「ものさし(物差し)」は、長さを測るための道具です。メモリがきちんとついていて、1mm単位で計れるものが多いですね。プラスチック製のほか、木製や金属製もあり、工業や裁縫の現場でも使われています。

ポイント:ものさしは「測る」がメイン。

定規の役割と特徴

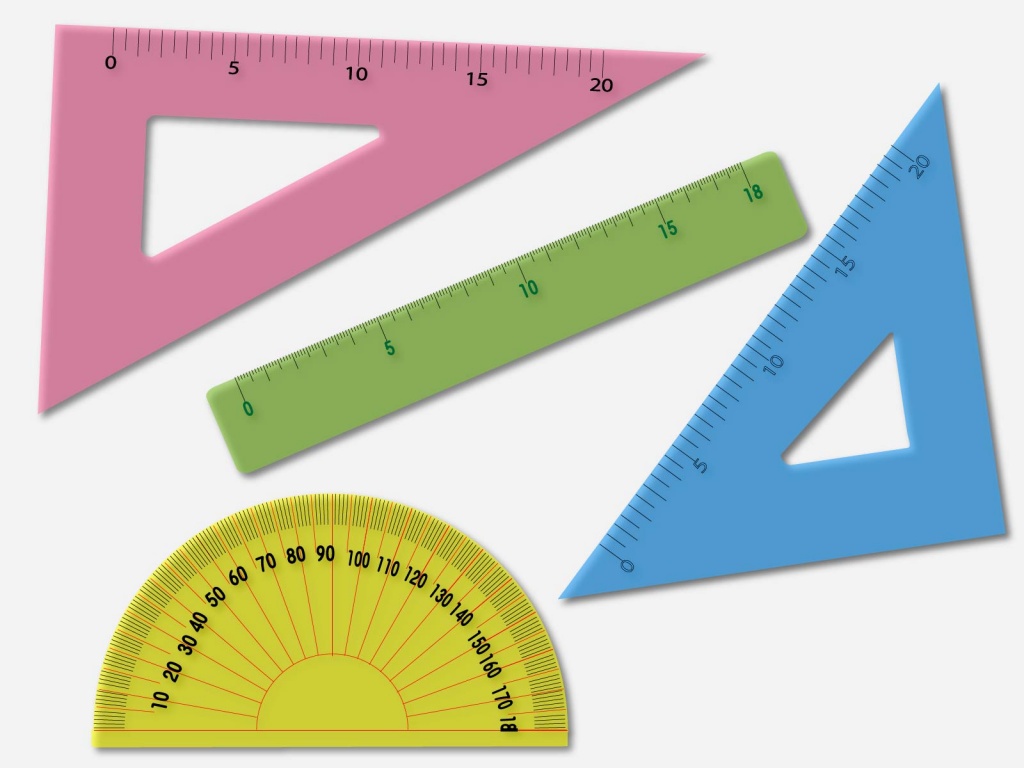

一方、定規は線を引くための道具という側面が強いです。もちろん目盛りがついているタイプもありますが、アートや製図では目盛りがないタイプもよく使われています。

ポイント:定規は「線を引く」がメイン。

ものさしと定規の歴史

歴史をたどると、ものさしは木の棒に目盛りを刻んだものが始まりでした。一方、定規は古代エジプトやローマ時代から、直線を引くための道具として使用されていた記録があるそうです。

使い方と用途の違い

小学校での定規の使用

学校で配られる文房具セットには「定規」として入っていますが、これは線を引いたり、長さを測ったりできる兼用タイプですね。直角に曲がらないように持ち方を習った記憶、ありませんか?

ものさしの具体的な使い方

ものさしを使うときは、長さを正確に測るのが目的。工作や自由研究など、寸法が大事な作業ではものさしが頼りになります。端から端までピッタリ測れるように、始点を揃えるのがコツです。

曲線と直線の描き方

定規は直線、曲線定規(フレンチカーブ)は滑らかなカーブを描くのに使います。図形やデザインの分野では、これらを使い分けることで美しい線が引けるんです。

地域による方言の違い

関西地方の特有の言葉

関西では「さし」や「さしがね」と呼ばれることも。これは主に木工などで使うL字型のものを指しますが、日常的に「ものさし」の意味でも使われることがあります。

全国の方言における定義

他の地域でも、「差し金(さしがね)」「定木(じょうぎ)」など、さまざまな言い方が存在します。どれも基本的には「測る」「線を引く」道具ですが、ニュアンスや使い方に地域性があるのが面白いですね。

物差しの意味と実寸

物差しと定規の長さの違い

一般的なものさしは30cmまでが主流ですが、定規は15cmや20cmなどコンパクトなものが多いです。携帯しやすさや使いやすさによって選び方が変わってきます。

cm表示の重要性

最近ではミリ表示まで細かく刻まれているものがほとんどで、精密な測定が必要な場面では必須。DIYや手芸では、この目盛りの細かさが仕上がりを左右することも。

線引きのテクニック

余白の取り方

ノートや手紙を書くとき、定規を使ってバランスの良い余白を取ることで、見た目がぐんと良くなります。線を引く前に軽く鉛筆で目印をつけておくと失敗しにくいですよ。

精度の高い線引きのコツ

線を引くときは、定規をしっかり押さえつつ、手首ではなく腕全体を使って引くのがコツ。滑り止め付きの定規を選ぶと、ズレにくくて安心です。

定規を使ったアート

アートの実例

文具店などでは、定規を活用した幾何学アートや建築図案のワークショップも開かれています。直線だけで模様を描くアートは、定規ならではの楽しみ。

学生作品の参考画像

美術の授業などで見かける、細かな線を積み重ねてできる立体感ある作品。学生たちの創造力と、道具の精度が合わさってできる素敵な一例です。

文房具としての進化とデザイン性

おしゃれな定規・ものさしが人気に

最近では、機能性だけでなく見た目にこだわった文房具が増えています。木製で手に馴染むものや、透明でカラフルなアクリル製、動物やキャラクターが描かれたデザインものさしなど、持っているだけで楽しくなるようなアイテムもたくさん登場。お気に入りの1本が見つかれば、勉強や作業も少しワクワクしますね。

ギフトやプレゼントにも最適

おしゃれな定規やものさしは、ちょっとしたプレゼントや入学祝いにもぴったり。名入れできるものや、箱入りのセット商品もあるので、実用的かつセンスの良い贈り物として人気です。使うたびに思い出がよみがえる、そんな道具になるかもしれません。

定規・ものさしを使った遊びと学び

子ども向けの遊びアイデア

定規やものさしは、おうち遊びにも活躍するアイテムです。紙に直線を引いて迷路を作ったり、長さ当てクイズをしたりすることで、遊びながら「測る」感覚が身につきます。安全に使える素材を選べば、小さなお子さんでも楽しめますよ。

定規とものさしのメンテナンス方法

長く使うためのお手入れポイント

定規やものさしも、正しく手入れすれば長く使えるアイテムです。プラスチック製は柔らかい布で汚れを拭き取り、木製のものは水拭きは避けて乾いた布で優しく拭くのが基本。金属製は湿気に弱いので、使用後は乾燥させて保管しましょう。

保管場所にもちょっとした工夫を

反りや変形を防ぐには、水平にして保管するのがおすすめ。ファイルやペンケースに無理に入れて曲げてしまうと、測定精度が落ちてしまいます。特に高精度が求められる用途では、保管状態が意外と大事なんですよ。

デジタルツールとの違いと使い分け

スマホアプリとの比較

スマートフォンには、カメラや加速度センサーを利用した測定アプリも登場しています。外出先や急ぎの場面では便利ですが、精度や安定性の面ではやはりアナログの定規やものさしに軍配が上がります。

手で扱うことの良さ

手で定規やものさしを使うことで、空間感覚や手先の器用さも養えるのが魅力。特に子どもや学生にとっては、目で見て、手で感じる経験が学びの深さにつながります。アナログとデジタル、うまく使い分けることで、より快適に生活できますね。

まとめ

日常での用途を振り返って、「測る」が多ければものさし、「引く」が多ければ定規と考えると選びやすいですね。兼用タイプも便利なので、お子さんや初心者にはおすすめです。

最近では「柔らかい定規」や「ロール定規」「レーザーものさし」など、進化したツールも登場しています。道具が進化すれば、表現の幅も広がりますね。