洋服をきれいに掛けておくために欠かせない「ハンガー」。

実はこのハンガー、昔の日本では「衣紋掛け(えもんかけ)」と呼ばれていたって知っていますか?

今回は、そんなハンガーの昔の呼び方や、衣紋掛けとハンガーの違い、歴史的な背景などをご紹介していきます!

ハンガーの昔の呼び方「衣紋掛け」とは

衣紋掛けの基本的な意味

衣紋掛けとは、もともと着物をきれいに掛けておくための道具のことです。

着物は繊細なつくりのため、型崩れを防ぐ工夫が必要でした。

衣紋掛けは、そんな着物を大切に保管するために使われていたんですね。

衣紋掛けとハンガーの違い

衣紋掛けは、着物の形を保つために、幅広でまっすぐな形が多いのが特徴です。

一方、ハンガーは肩にフィットするようなカーブがついていて、洋服に適したデザインになっています。

用途が違うので、形も自然と違ってきたんですね。

衣紋掛けの歴史的背景

衣紋掛けは、平安時代にはすでに似たような道具が使われていたといわれています。

貴族たちは、華やかな着物をたくさん持っていたので、きれいに保管するために専用の掛け道具を使っていたんです。

時代が下るにつれて、一般庶民の暮らしにも浸透していきました。

衣紋掛けが使われなくなった理由

文化の変化と衣紋掛け

明治時代以降、日本にはどんどん洋服文化が広がりました。

和装が日常着だった時代から、スーツやワンピースが主流になっていったんですね。

それにともない、着物専用だった衣紋掛けは、だんだんと出番が少なくなっていきました。

家庭の収納スタイルの変遷

昔はたんすに着物をたたんで収納するのが一般的でしたが、洋服が増えるにつれてクローゼットが普及しました。

吊るして収納するスタイルが当たり前になり、ハンガーのほうが使いやすくなったわけです。

衣紋掛けと言われなくなった時期

昭和の中頃には、すでに「衣紋掛け」という言葉を使う人は少なくなっていました。

現在では、特別な場面(着物を着るときなど)以外では、ほとんど耳にすることがない言葉になっています。

ハンガーに変わった理由

洋服文化の普及

西洋から伝わった洋服は、動きやすく、洗いやすいという利便性もあり、急速に広まりました。

これにより、着物よりも洋服を収納しやすいハンガーの需要が高まったんです。

ハンガーの利便性と普及

ハンガーは、肩の形に合わせた設計になっているため、ジャケットやシャツが型崩れしにくいのがポイント。

さらに、素材も軽く、まとめて収納できるので、現代の生活にぴったりマッチしました。

材質の変化とハンガーの種類

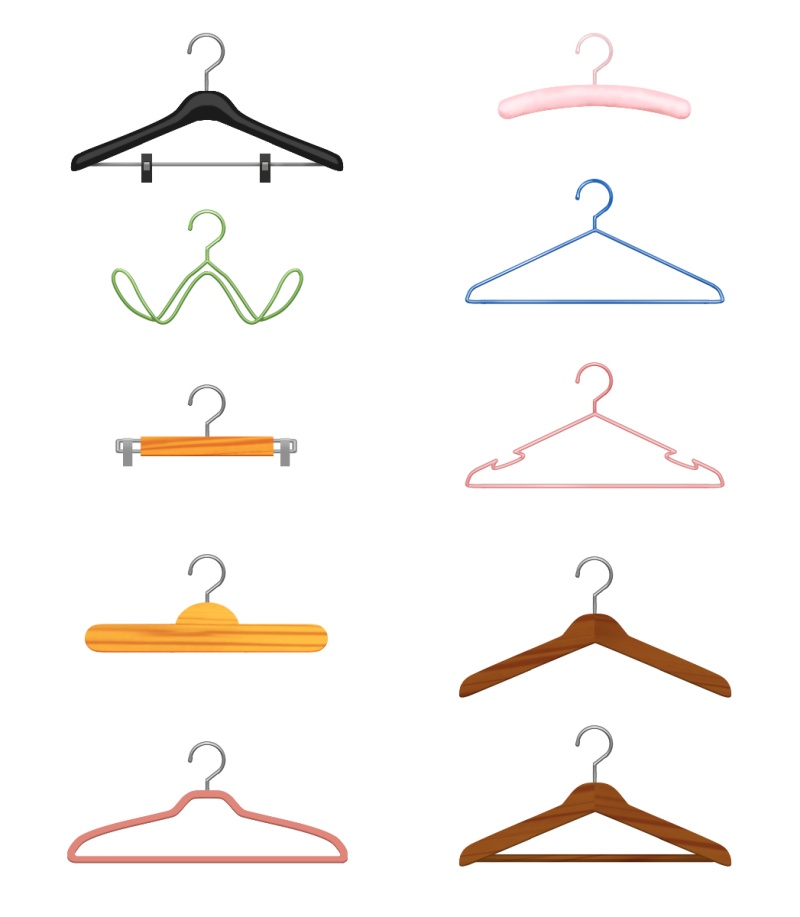

最初は木製が主流だったハンガーも、のちには金属製、プラスチック製と進化していきました。

軽量で安価なプラスチック製が登場したことで、さらに一般家庭への普及が加速したのです。

衣紋掛けとハンガーの役割の違い

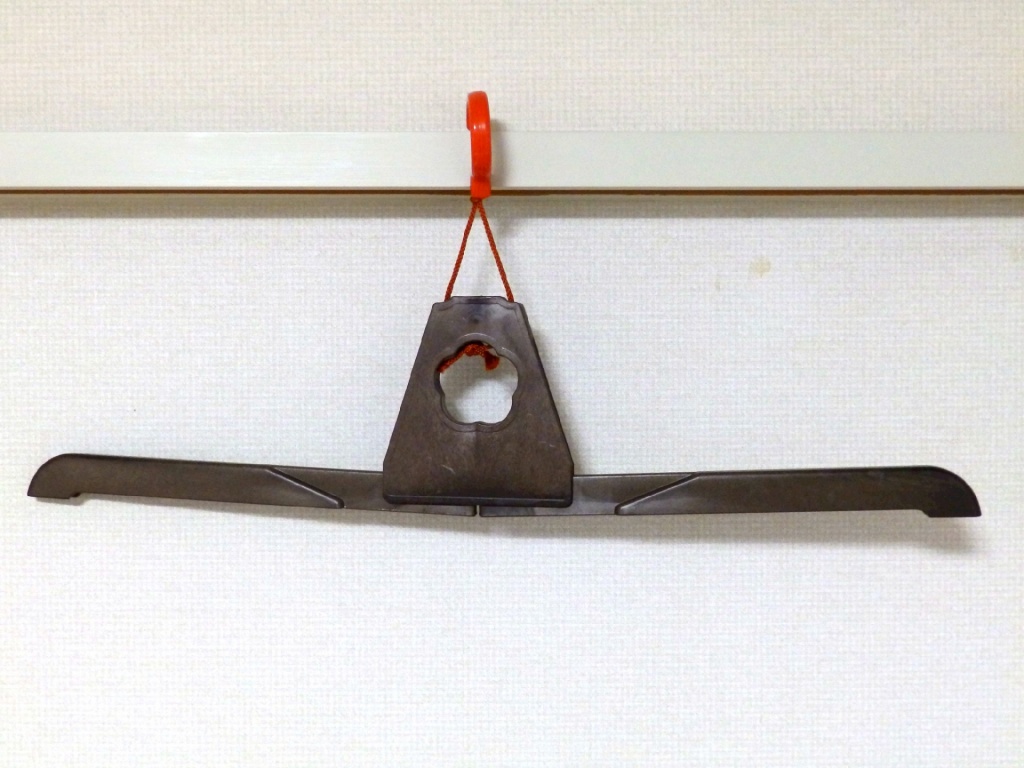

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

衣紋掛けと着物

着物は布を直線的に裁断して仕立てるため、吊るすときも折り目を大切にしなければなりません。

衣紋掛けは、そんな繊細な着物を美しく保つための道具だったんですね。

ハンガーと洋服の適合性

洋服は、立体的に仕立てられているため、肩に沿ったカーブのあるハンガーがぴったり。

衣類を自然な形で保つため、ハンガーは今や欠かせないアイテムです。

収納方法の多様化

現代では、衣類をしまうだけでなく、「見せる収納」も人気です。

おしゃれなハンガーラックを使ったり、インテリアの一部として活用したりと、収納スタイルも変化しています。

日本におけるハンガーの種類

木製ハンガーの歴史

日本で木製ハンガーが本格的に普及したのは、大正時代から昭和初期にかけて。

高級感があり、丈夫な木製ハンガーは、今もなお根強い人気があります。

金属製・プラスチック製の利点

金属製ハンガーは薄型で省スペース、プラスチック製は軽くて取り扱いが簡単。

それぞれの良さを活かして、用途に合わせて選ぶことができます。

異なる素材の持つ特徴

木製は型崩れしにくく、高級スーツ向き。

金属製は通気性がよく、乾きやすい。

プラスチック製は手頃な価格とバリエーションの豊富さが魅力です。

和装の衣紋掛けの役割

和装と現代洋服の収納方法の違い

和服は、たたんでしまうのが基本ですが、一時的に形を整えるために衣紋掛けを使います。

洋服と違い、長期的に吊るしておくことは少ないんです。

着物専用の衣紋掛けの特徴

着物専用の衣紋掛けは、幅が広く、袖を自然に垂らすための工夫がされています。

着物を傷めないよう、素材にもこだわったものが多いですよ。

和服とハンガーの関係

現代では、着物を洋服用ハンガーに掛ける場合もありますが、型崩れやシワの原因になることも。

できれば着物専用の衣紋掛けや、着物ハンガーを使うのがおすすめです。

ハンガーの用途と形状について

ハンガーの基本的な形状

一般的なハンガーは、肩幅に合わせたカーブと、洋服を掛けるバーがついています。

シャツ用、スーツ用など、細かく用途が分かれています。

異なる衣類に適した形状

スカート専用のクリップ付きハンガー、ネクタイ専用ハンガーなど、特化型ハンガーもたくさん登場しています。

用途に合わせて選ぶと、衣類を長持ちさせることができます。

ハンガーのデザインの進化

最近では、木目調の美しいハンガーや、カラフルなハンガーなど、おしゃれなデザインも豊富。

収納しながら、インテリアの一部として楽しめる時代になりました。

ハンガーの収納方法

効率的な収納テクニック

ハンガー同士を連結できるフック付きハンガーを使えば、縦に収納できてスペースも節約!

工夫次第でクローゼットがぐっと使いやすくなります。

スペースを節約するハンガーの使い方

薄型ハンガーや、何着も掛けられる多段式ハンガーを活用すると、収納力がアップします。

季節ごとに衣類をまとめて管理すると、さらにすっきり。

ハンガーを使った見せる収納

お気に入りの服は、あえてハンガーに掛けて「見せる収納」に。

ブティックのようなおしゃれな空間を自宅に作ることもできますよ。

ハンガーの種類の一覧

一般的なハンガーの種類

・ワイヤーハンガー

・木製ハンガー

・プラスチックハンガー

など、素材によって使い分けるのがポイントです。

特定用途に特化したハンガー

・スカート・パンツ用ハンガー

・ネクタイ用ハンガー

・ベルト用ハンガー

用途別に専用ハンガーを使うと、衣類を美しく保てます。

地域ごとのハンガーの違い

実は、海外と日本ではハンガーの形にも違いがあります。

日本では比較的小さめなサイズが主流ですが、欧米では体格に合わせて大きめサイズが多いんです。

まとめ

昔は当たり前だった「衣紋掛け」という呼び方も、今ではすっかり「ハンガー」が主流になりました。

でも、衣紋掛けには日本ならではの着物文化が息づいています。

ハンガーと衣紋掛け、それぞれの役割や歴史を知ると、普段何気なく使っているアイテムにも、ちょっとした愛着が湧いてきますね。